「書道家とは、どんな人生を歩んできた人なのか?」

そんな問いに、私自身の歩みを通して少しでもお応えできればと思い、この文章を書いています。

4歳の頃からお習字をはじめ、筆をもちはじめて気がつけば31年。

物心が着きはじめた頃からずっと「書」と共に生きてきた私の軌跡を、少しだけご紹介させてください😃

原点は、祖母の和室と日本文化に囲まれた幼少期

書との出会いは、4歳の頃。

お寺生まれで和裁の先生をしていた祖母の影響で、お花や茶道、着物など、日本文化に自然と触れながら育ちました。おばあちゃん子で、いつもおばあちゃんの和室で過ごしていました。遊びの一環で筆をもちはじめたのが、書を学んだきっかけです。

すぐに祖母が菅原道真公が祀られる天満宮の書き初め大会に参加させ、4才で最高賞の「天満宮賞」をいただきました。祖母、母、父や習字教室の先生など周りの大人みんなが喜ぶし、褒めてもらえるし、それが本当に嬉しかったんだと思います。

テレビ朝日「ザワつく!金曜日」より おばあちゃんと4才くらいの美扇

高校卒業までは習字教室に通い続け(週1のお稽古の決まりを、勝手に週3回通って先生に呆れられていました)、学校に行くのは嫌でも、書道は大好きでした。

大学・大学院では書道を専門的に学べる梅花女子大学へ進学し、あたたかくも厳しくご指導いただき、今でもかけがえのない本当に充実した学生生活でした。

「好き」を深めるうちに、いつしか書道が「生涯の道」になっていたのです。

大学入学。初授業で教授から『下手』の一言で転機に。

書道部の再建と“書道パフォーマンス”の原点

大学に進学してすぐ、私は『誰よりも字がうまい』と本気で思っていました。

そして迎えた初授業で、自信満々に作品を出したところ、教授から一言「下手だ」と言われ、衝撃的すぎて泣いたのを覚えています。笑

そこで初めて、「習字」と「書道」の違いを知りました。幼少期から「習字の世界」で手本通りに美しく書くことに全力で取り組んできて、賞もトロフィーもたくさんもらっていたのに、急に訪れた「書道の世界」に最初は大変苦労しました。

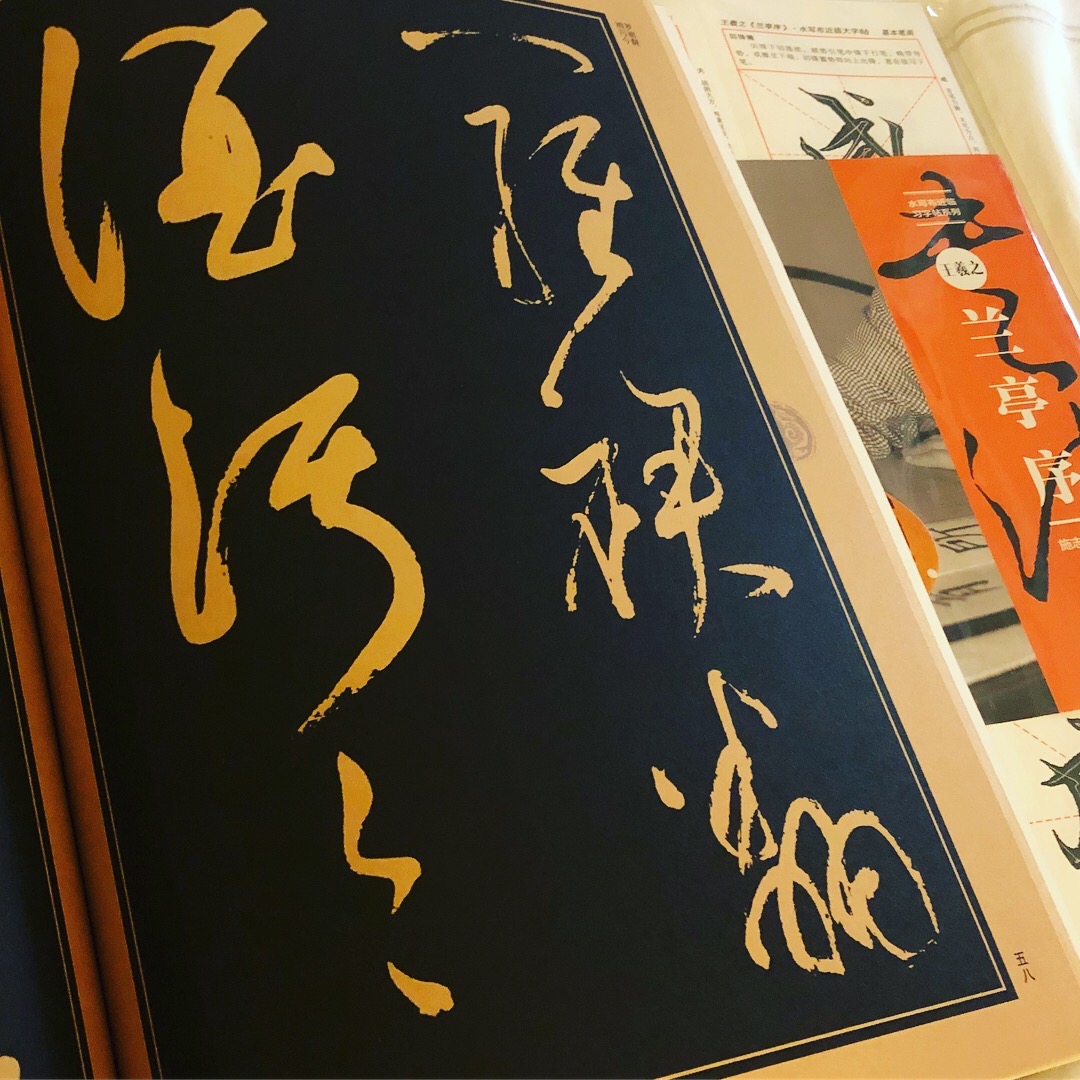

大学で「習字」から「書道」へと変遷し、書の技術だけでなく、歴史的背景や筆使い・精神性など古典臨書や様々な授業を通して、芸術的な面も大変多く学びました。

大学生の美扇 右から3番目。 同期の5人組は今でも仲良しです

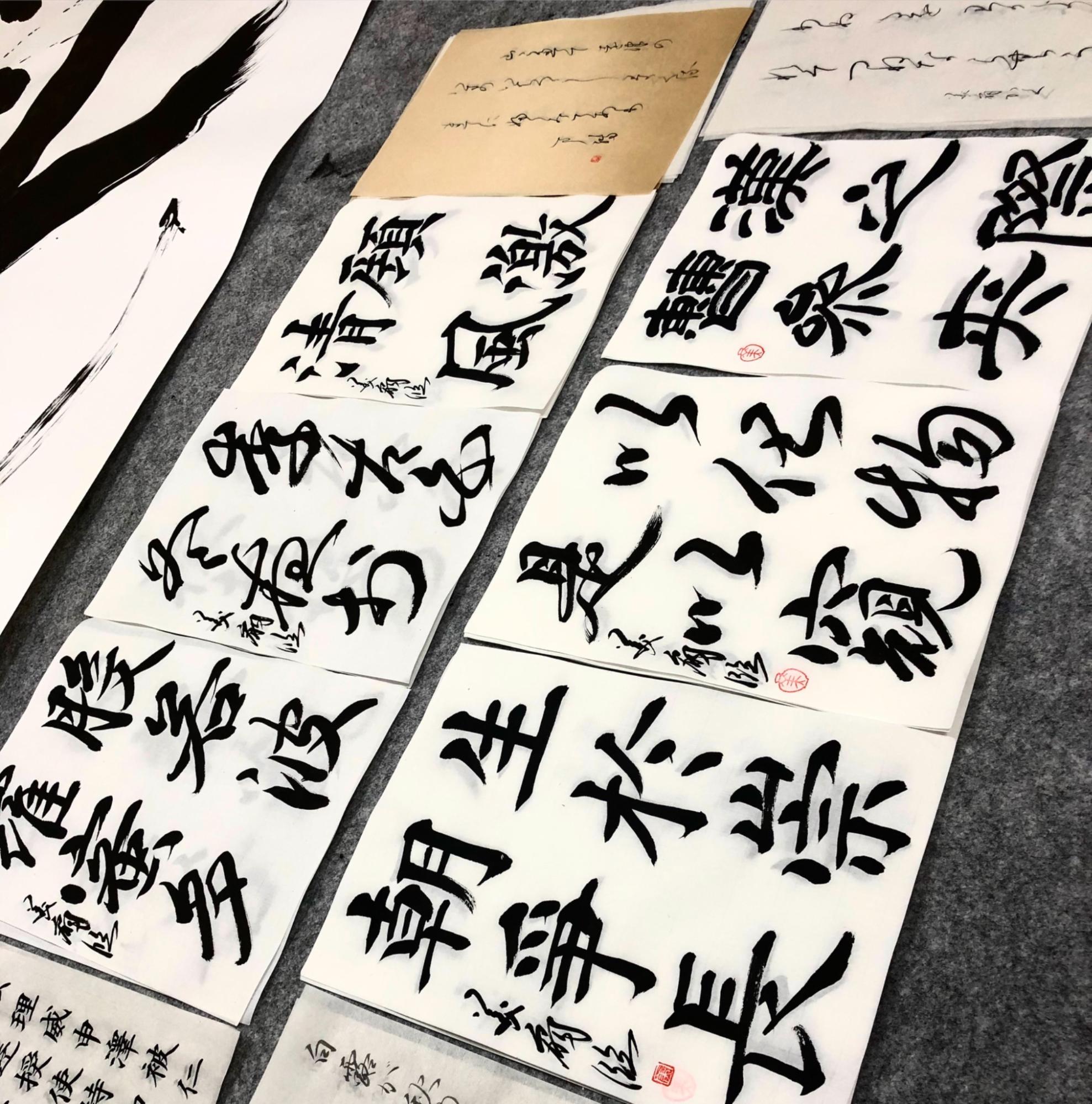

大学で毎日書道展の練習に励む様子

元気だけが取り柄で、教授に向かって「先生の方がうねうねで変な字やー!」など、今では考えられないようなことを言って、図書館で一日中書道の本を眺めて過ごしたり、のびのびと大学生活を過ごしていました。

3年生になった時『元気のよさと書道が好き』ということだけを買われ、私は書道部の部長へと就任しました。

部員も2名と少なく、活動も停滞していた中、「書道部でかくしたい!」と立ち上がることを決意し、『かっこいいことして目立って人を集めよう!』と書道パフォーマンスに挑戦することにしました。

部員は25人まで増え、書道パフォーマンス大会前には最終バスまで残って練習をしたい!頑張ればできる!などと、熱気ムンムンで暑苦しいことばかりいうので「松岡修造」というあだ名がついていました。

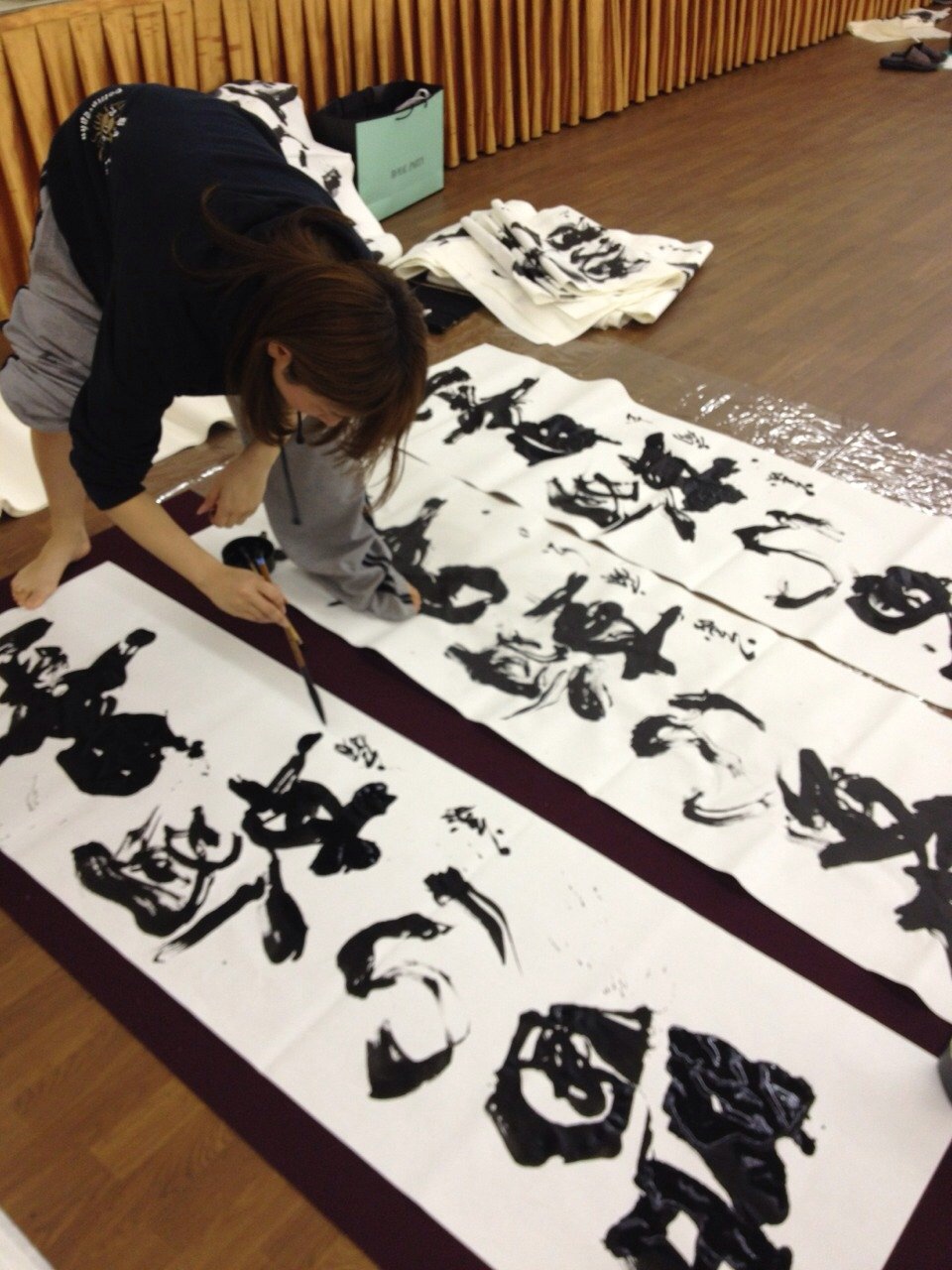

練習の様子

滑ってこけた

この経験は、私の中で大きな転機となりました。

それまで“美しく書くこと”が全てでしたが「人の心を動かす表現」という新しい視点が加わったのです。

たくさんの仲間とともに過ごした部室では、いつも墨が舞い、筆が走っていました。練習を積んで挑むステージで、チーム一丸となって全身で表現する書道パフォーマンス。

そこには、書の持つ躍動感や生命力がありました。

「魂の書」へ――伝統と革新の融合から生まれたスタイル

大学で学んだのは、「習字」と「書道」の違い。

そして、書は“美しく書く”だけではなく、“表現する”ものだということ。

書道パフォーマンスで培ったダイナミズム、古典臨書で学んだ技術、そして常に探求し続ける姿勢。

それらが融合して、私の作品は「力強さ」「躍動」「エネルギー感」「生命力」と評価されるようになりました。

私の書は、“青柳美扇の魂の書”と表現されることがあります。

それは、ただ筆を走らせるのではなく、言葉のちから、筆の躍動力、心と体のすべてを筆先に込めて書と向き合っているからだと感じています。

現在も稽古を続けながら、未来の表現に挑む

書道家として活動する今も、私は月に2度、師の元でお稽古を続けています。

基礎や型を学び続けることで、表現の幅は広がっていきます。温故知新、守破離の精神を大切にしています。19才からはじめた日本で最大規模の書道展「毎日書道展」では、2023年に念願の公募最高賞「毎日賞」をいただきました。 (2025年「会員」昇格予定)

取材記事

https://mainichi.jp/graphs/20231011/mpj/00m/040/033000f/20231011mpj00m040030000p

お稽古の様子

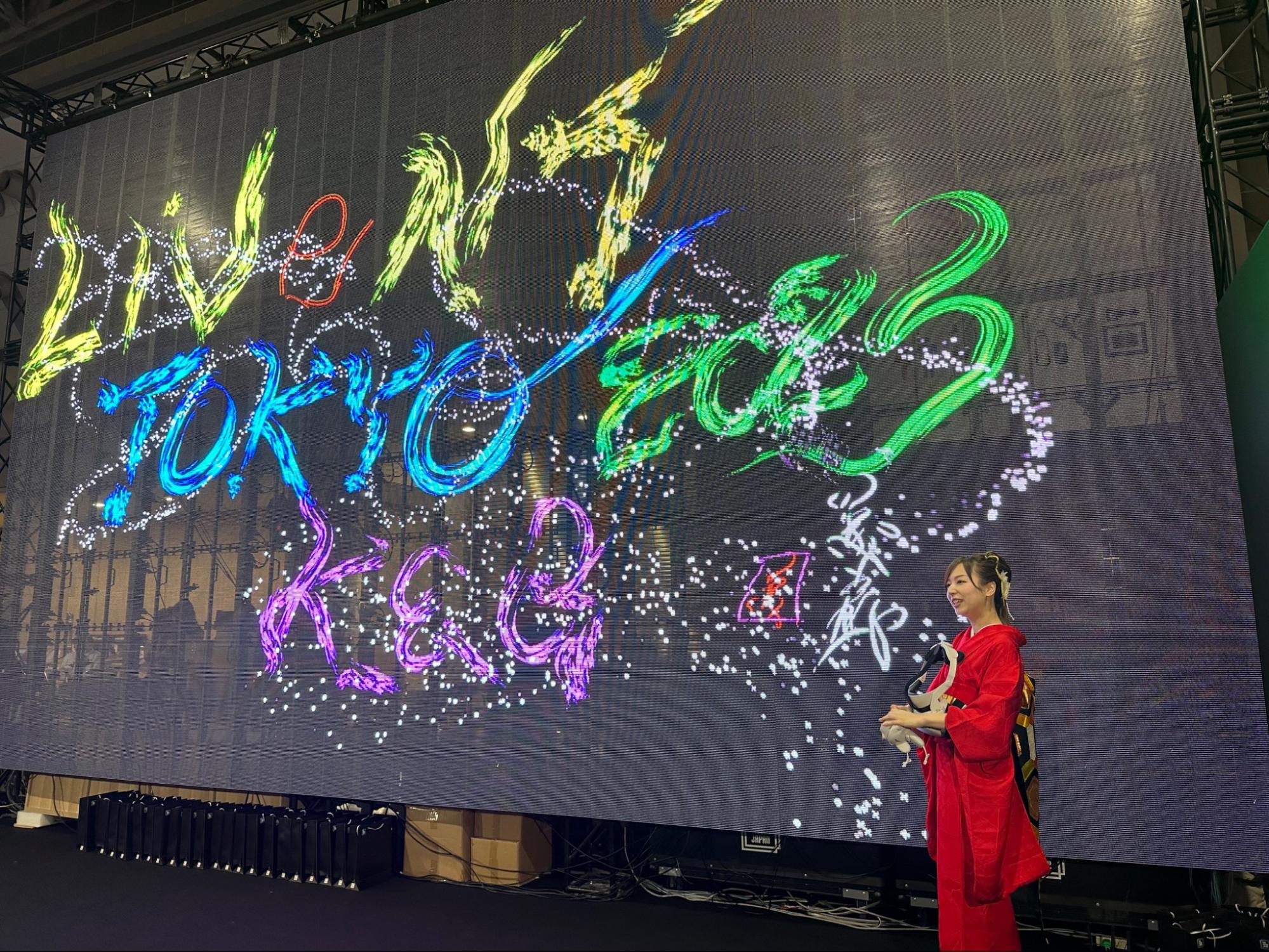

一方で、VRやAIといった技術と書を融合させる挑戦にも取り組んでいます。

書道の持つ精神性や温かさを、現代のテクノロジーでどう再解釈できるか――

それは、まさに「伝統と革新」が交差する地点だと信じています。

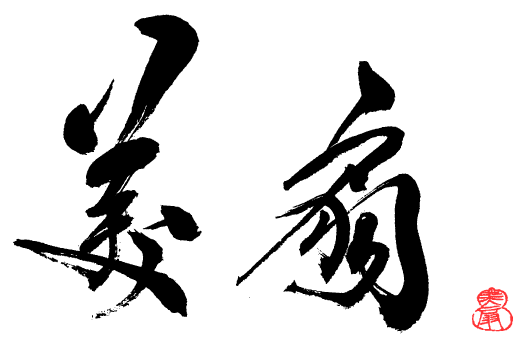

視覚の彫刻シリーズ ー3次元の美ー ブロンズ鋳造

ー美の雷神ー FRP真鍮

動画をみる

https://www.youtube.com/channel/UCD-9fKj6WoDuykeySidAcEg

metaquest イベント

東京ビッグサイト LIVENT TOKYO

伝統と革新

書道家の仕事は、ただ筆を持ち書くだけではありません。

日々稽古し、自分と向き合い、社会とつながりながら、作品という形で問いかけを続けています。

これからも大好きな書道を通して、伝統と革新をモットーに挑戦し続けます。