書で伝える、心のことば

2024年12月、私は国際交流基金ベトナム日本文化交流センターよりお招きいただき、

書道パフォーマンスと展覧会を行うために、ベトナムを訪れました。

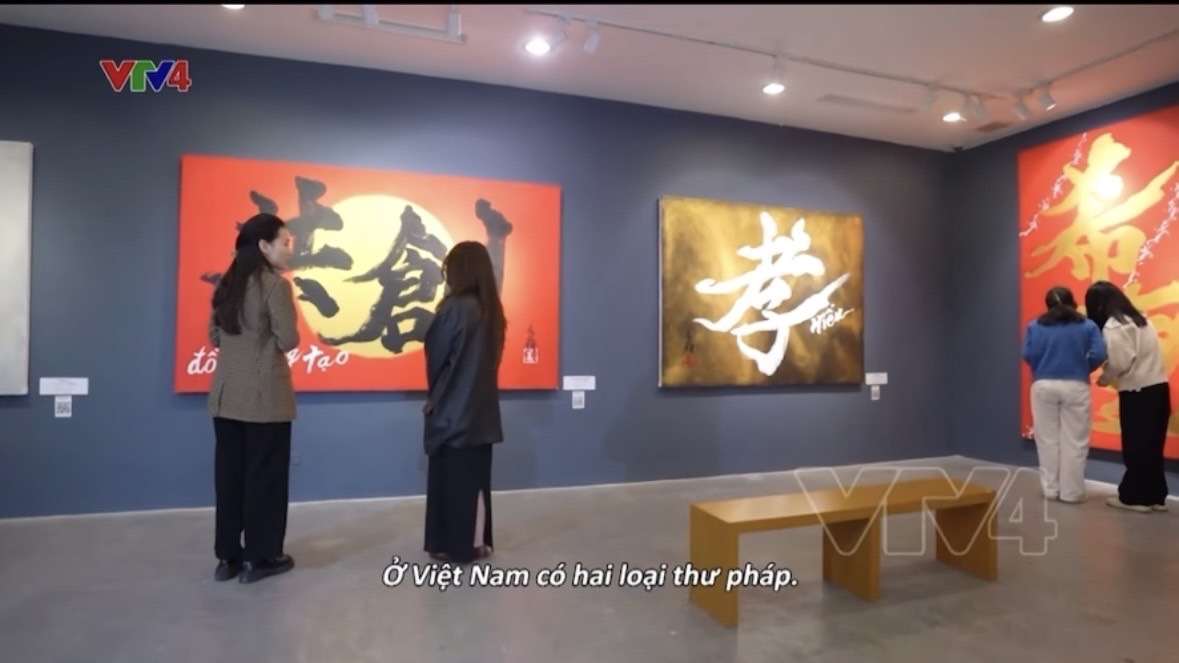

このプロジェクトは、一般のベトナムの人々に日本の書道文化をより深く知っていただくことを目的としたもので、ベトナムハノイ市内にある同センターの中庭でのライブパフォーマンスと、展示ホールでの展覧会という2部構成で開催されました。

これまでにも世界各地で書道パフォーマンスを行ってきましたが、

今回のように、ベトナム人デザイナーの方とのコラボや、二部構成で書を紹介する機会は、私にとっても特別な機会となりました。

「仁・孝・共創」に込めた想い

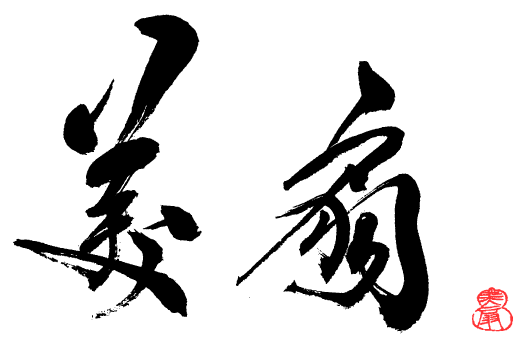

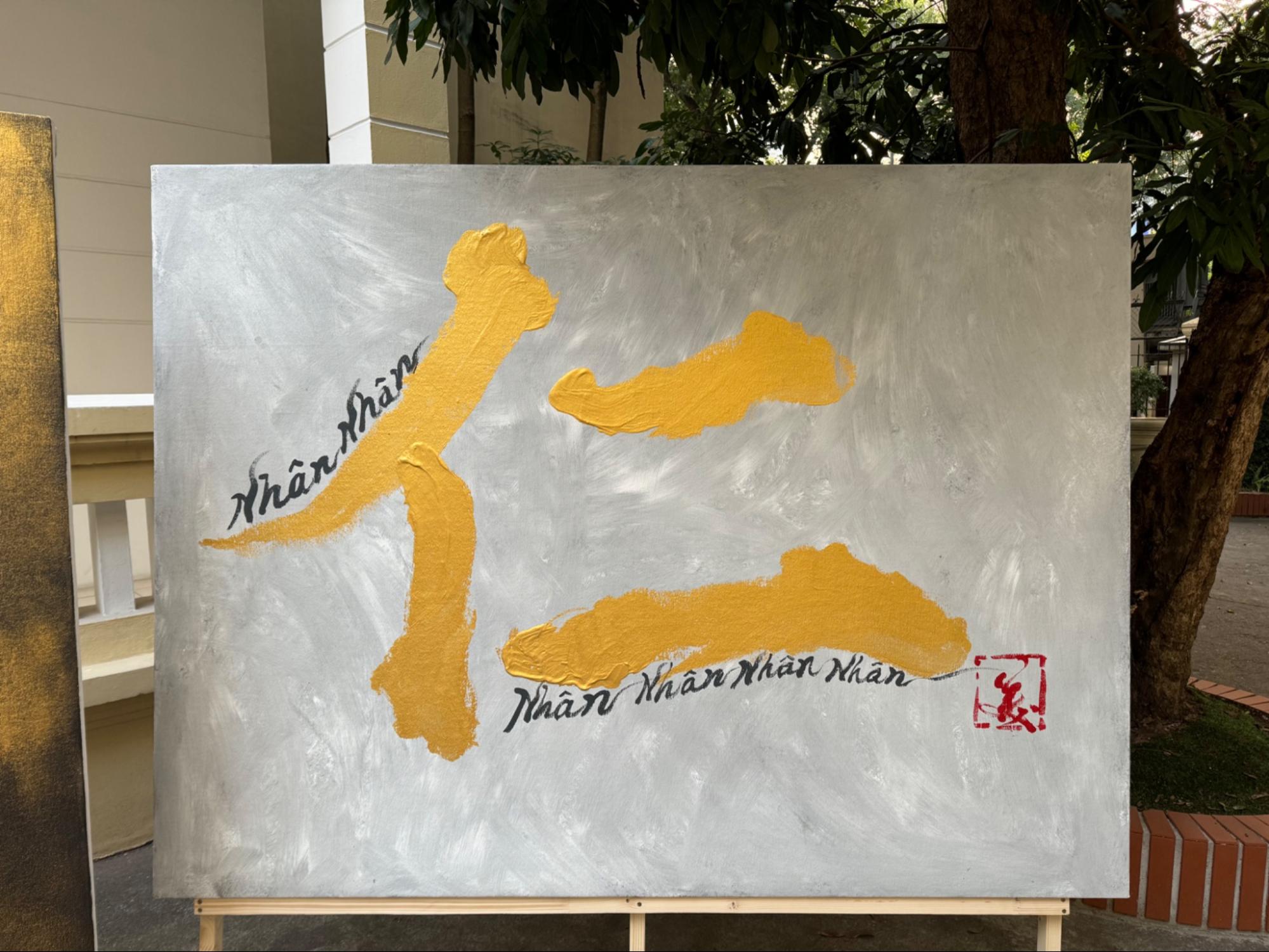

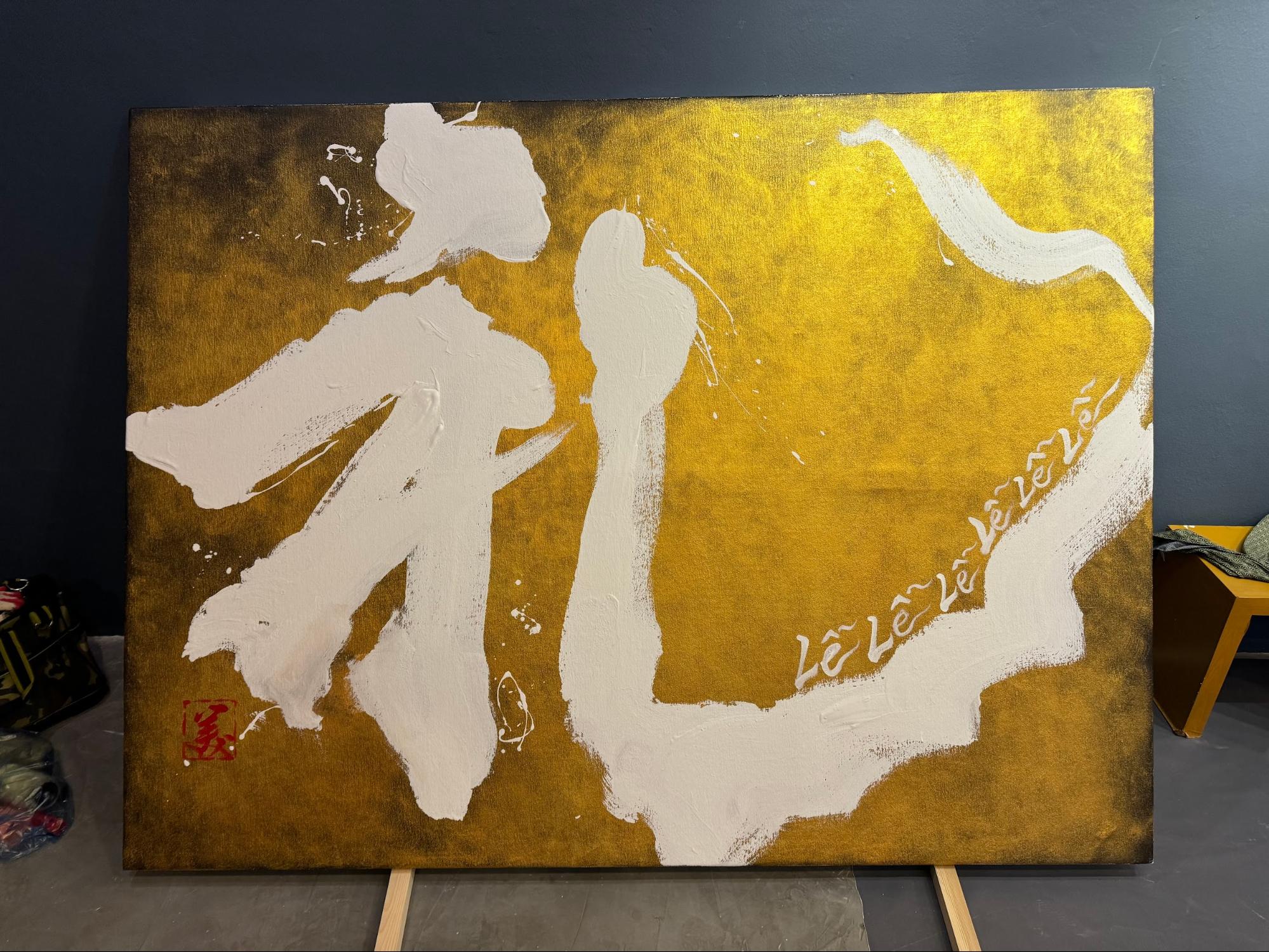

今回の展示とパフォーマンスでは、「仁」「孝」「共創」という3つの言葉を書かせていただきました。

実はこの言葉の選定は、現地ベトナム人デザイナーの方が儒教思想をもとに提案してくださったものです。

日本とベトナム、双方に深く根付いている価値観でありながら、今あらためて大切にしたい普遍的な精神がそこにありました。

このプロジェクトは、表現だけでなく「言葉そのもの」から文化を共に考える試みでもありました。

展覧会は「伝統の再構築」をテーマに、書道の古典的な技法と現代的な表現を融合させています。とくに「共創」の作品では、国際的な文化交流の未来を象徴する構成を意識し、慎重に構想を練りました。

色彩の選定もベトナム文化の影響を受けつつ、筆の勢いや構成にこだわり、伝統と現代が響き合う表現を目指しました。

今回は、ベトナム人デザイナーとの共作を通じて、ベトナム独自の色彩感覚や構成力にも触れ、新たな視点を得ながら制作を進めることができました。

「孝」は、ベトナムにおいて非常に大切にされている概念であり、「共創」は、日本とベトナムがこれから未来へ向かって共に歩む姿を表しています。

現地デザイナーと共に創った“書のビジュアル”

書道パフォーマンスで使用した背景の色味や構成、ベトナム語も取り入れる試みは現地のデザイナーとの共創です。

何度もやりとりを重ね、ベトナムの人々にどう届くか、日本の書道がどう受け取られるかを対話しながら丁寧に進めました。

国や言葉が違っても、感性を重ねてひとつの作品を創り上げていく——

その過程自体が“共創”であり、まさにアートによる国際交流の理想形だったと思います。

書道は、言葉の壁を越える

書道パフォーマンス当日、一筆一筆、真剣な眼差しで見ていただき、皆さんの目が輝いていたのを今でも覚えています。

「改めて文化交流や相手の国や自国について考えるいい機会になった」「日本語はわからないけれど、心に響いた、ベトナム語もあって嬉しい」

そんな言葉をかけてくださる方もいて、書道が“翻訳のいらない芸術”であることを強く実感しました。

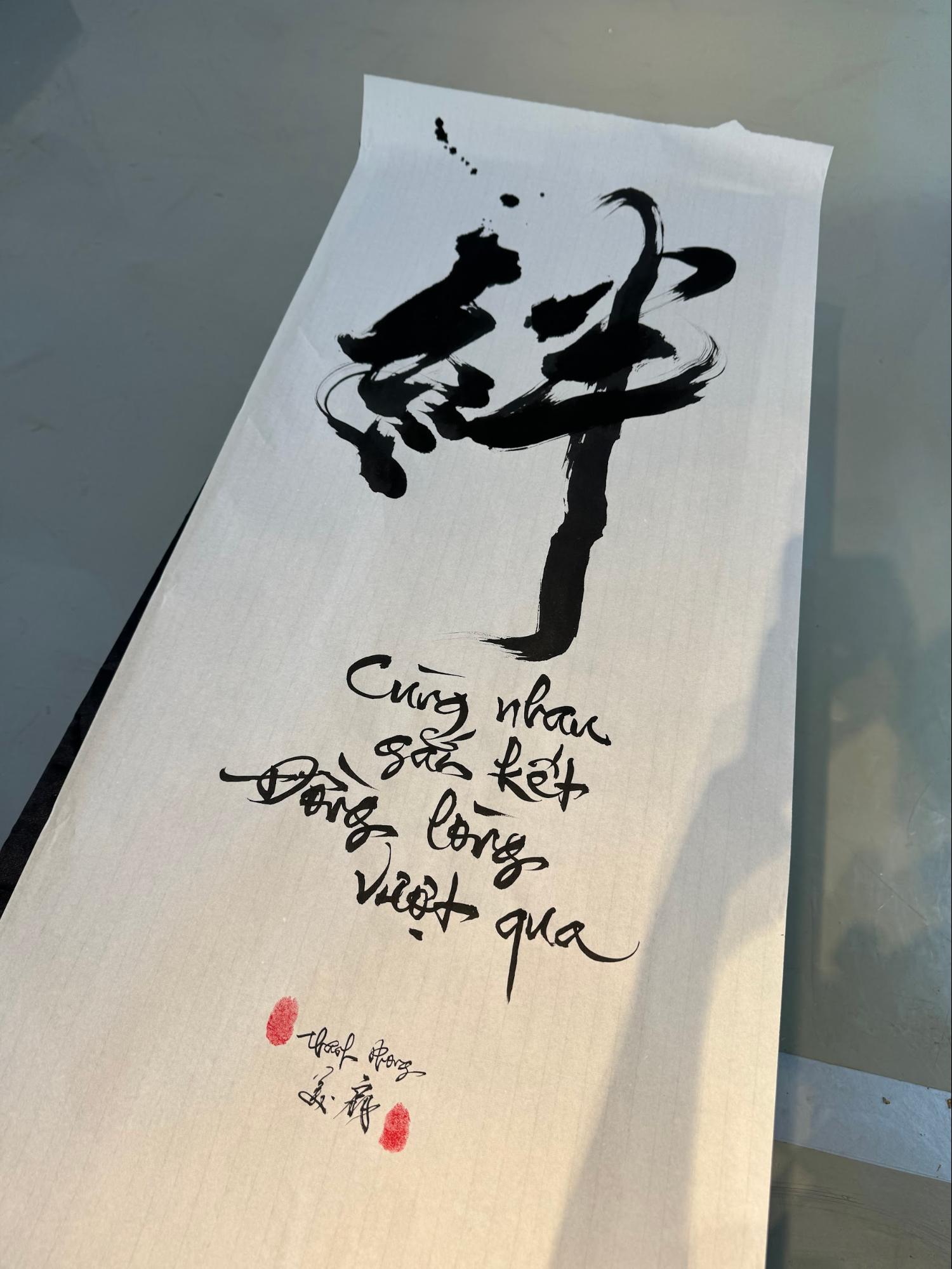

ベトナム人で書道家さんと共創です。言葉は通じなくても、自然と一緒に筆をとり、一作できてしまいました。落款印がなかったので母印です^^

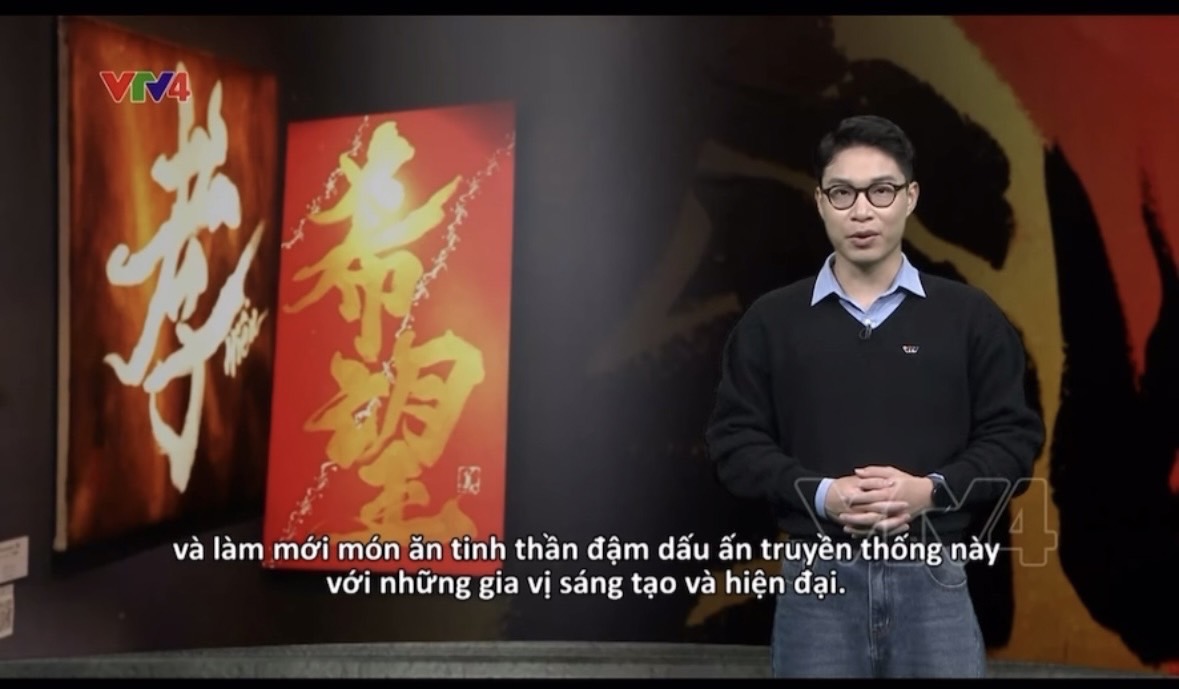

国営テレビ「VTV」での放送

この書道パフォーマンスと「青柳美扇 ー書の新境地ー」の展覧会の様子は、ベトナムの国営テレビ局「VTV」にも取り上げていただきました。

実は、ベトナムへ訪れるのはもう9回目となり、「VTV」への出演も2回目で大変光栄で嬉しく思います。

テレビを見て後日展示を訪れてくださった方もいて、報道の力で文化がさらに広がっていくことを目の当たりにしました。

書家としても、書道という日本文化を通じて文化交流のきっかけとなるお手伝いができたことは大きな誇りです。

書は、国を越えて、人と人を結ぶ

私はこれまで10カ国以上で書道パフォーマンスを行ってきましたが、

ベトナムでのこの経験は、私の中でも特に心に残るものとなりました。

文化を“見せる”でもなく、“押しつける”でもなく、体験し、“ともに感じ、ともに創る”という在り方を、改めて深く学ばせていただいた機会でした。

おわりに

これからも私は、書という日本文化の芯を携えて、世界中の人と出会い、対話し、作品を生み出す旅を続けていきます。

「仁・孝・共創」——この3つの言葉は、その第一歩をベトナムで力強く刻んでくれました。

アオザイinベトナム